de Ysabel Maria Gómez Cedeño, integrante del Nucleo de Investigacion de Historia Oral (NIHO), doctora en Historia , articulo publicado en la red social Facebook el 1 de marzo de 2012.

El

“inicio” de la Independencia es uno de nuestros más enarbolados mitos, hace un

siglo los individuos de número de la Academia Nacional de la Historia acordaron

que el 19 de abril de 1810 debía ser conmemorada como la fecha originaria en la

cual se fraguó la edificación de la Nación Venezuela (Quintero, I.

2005:102) Sin embargo, el asunto no está completamente clarificado,

al decir de Parra - Pérez, C. (1992:3) “la situación de Venezuela al romperse

la monarquía, encuentra que nuestros criollos no tenían serias e irrefutables

razones de descontento contra el régimen”.

El golpe del 19 de abril de 1810 amaneció después de algunas

intentonas y conjuras trasnochadas por el desacuerdo de sus actores. Sin

embargo, ese día el guión ya estaba listo, aquel Jueves Santo Vicente Emparán

Capitán General de Venezuela sería depuesto por el Cabildo caraqueño. A raíz de

estos sucesos se constituyó en Caracas la Junta Suprema Conservadora de los

Derechos de Fernando VII.

En medio de la agitación revolucionaria era inminente la

organización del nuevo gobierno. La Junta Suprema fue constituida por 23

miembros casi todos de la aristocracia caraqueña. Para el mando militar fue

escogido el Coronel Don Fernando Rodríguez del Toro, quien nombró a los

Comandantes de los diferentes batallones: de la Reina, veteranos y pardos,

escuadrón de caballería, cuerpo de artilleros, además de designar al Comandante

militar de Puerto Cabello. A mediados de mayo, completó su cuadro con el

nombramiento de Jefes para la compañía de Granaderos veteranos, para la milicia

de blancos y el escuadrón de caballería de Caracas, para el batallón de

Pardos de Nirgua y para dos nuevos escuadrones de caballería destinados a

Valencia y los Valles de Aragua, la mayor parte de estos jefes eran

peninsulares (Parra – Pérez, C. 1992:205).

En julio de ese mismo año, Don Miguel de Zárraga y Caro,

Contador General de la Real Hacienda, reconocido entre quienes defendieron

dicho movimiento, fue designado por la Junta Suprema como Capitán de milicias.

El Jefe de los Zárraga quien era oriundo de Santo Domingo y de noble

ascendencia estuvo vinculado a la causa patriótica tiempo antes de 1810.k

(Zárraga, C. 1883: 316. Dávila, V. 1926:414)

En las

otras provincias de la Capitanía General de Venezuela llegarían pronto las

noticias de Caracas, en las siguientes semanas las provincias de Cumaná,

Margarita, Guayana, Mérida y Trujillo se unirían al movimiento revolucionario.

Las provincias de Coro y Maracaibo se mantuvieron distantes hasta que se

declararon en franca oposición a los blancos criollos de Caracas, al breve

tiempo contarían con el apoyo de Guayana que decidió someterse similarmente al

gobierno de la Regencia.

La necesidad de legitimación de la Junta Suprema puede

notarse en la relevancia que se le dio a las misiones diplomáticas en las

cuales se invirtieron además del dinero del tesoro público las donaciones de

mucho vecinos “patricios.” La misión que visitó Londres integrada por

Andrés Bello, Luis López Méndez y Simón Bolívar, estaba cargada de muchas

expectativas, no solo porque se buscaba el apoyo del Imperio anglosajón sino

porque también ahí residía el proscrito Francisco Miranda, quien era uno de los

revolucionarios más reconocidos en Hispanoamérica. Así lo manifestaba López

Méndez en una carta que desde Londres dirigió a la Junta Suprema, el 3 de

octubre de 1810:

Caracas

debe llamarlo por su propio interés (…) su restitución a la Patria, que tanto

le debe, es un acto de humanidad, de gratitud y aun de justicia. ¿Bajo que

pretexto podría negarse un asilo de paz a este hombre respetable, nacido entre

nosotros, envejecido en el afán de buscar medios para libertarnos y hecho por

nuestra causa el blanco de la persecución (Polanco Alcantara, T. 1996:698)

El anciano fue sorprendido por el llamado de la Patria y a pesar

de sus dudas, se embarcó rumbo a Caracas donde era esperado entre entusiasmo e

intrigas, aquellos que lo persiguieron y que lo obligaron al ostracismo desde

aquel día de su regreso compartirían los destinos de la guerra por la

Independencia.

Los inicios de la revolución fueron turbulentos, mucha confusión

reinaba en los debates políticos, se planteaba la necesidad de formalizar una

Constitución y declarar la Independencia. Desde la Sociedad Patriótica,

organización creada por la Junta Suprema para el fomento de las artes, industrias

y agricultura, los “hombres de Miranda” [ Bolívar,

Coto Paúl, Peña, García de Sena, José Felix Ribas, Muños Tebar, los Carabaños,

Espejo, los Salias, Soublette, Sanz, los Buroz, Tejera, Yanes, Alamos, otros

más] lanzaban feroces discursos contra el Congreso que se celebraba por vez

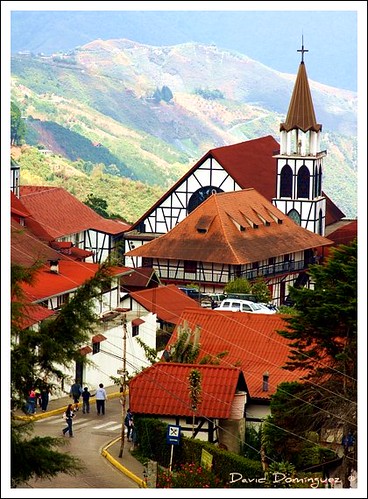

primera en la ciudad de los techos rojos. Las representaciones de Coro y

Maracaibo no asistirían al magno evento donde se declaró la independencia el 5

de julio de 1811, después de un largo y acalorado debate entre los representantes

de las demás provincias. Este hecho demostraba abiertamente la posición

beligerante de Venezuela frente a la Metrópoli española y a los suspendidos

derechos del cautivo Fernando VII.

La

situación de España todavía bajo el dominio del Emperador Napoleón permitió a

los conjurados del 19 de abril mantener el control político sin mayores

enfrentamientos militares. Los criollos no supieron aprovechar las ventajas que

le ofrecía la situación política de España. En el impreso “Reflexiones

Histórico-Criticas sobre la Insurrección de Caracas” su autor mencionaba lo

menguada que se encontraban las tropas veteranas, “el batallón de la Reyna se hallaba

reducida á la corta expresión de ciento y cincuenta hombres poco ó menos: el

fixo que era menos numerosa, pues ascenderia á quinientas plazas…” Añade que, eso no era lo peor de

aquella situación, el arraigo y las relaciones forjadas a raíz de una larga

permanencia en Venezuela ocasionaron que gran parte de la oficialidad estuviera

emparentada con “los pretendientes de Junta Suprema.” (1971:33) Sin embargo, aquel amanecer

revolucionario vería temprano la noche de la derrota.

Las divisiones, las intrigas, la falta de experiencia militar,

la indisciplina, la mala administración de la cosa pública por parte de los blancos

criollos, sumado al estruendo del terremoto del 26 de marzo de 1812 que

anunciaba el castigo de Dios para los rebeldes y filtraba el miedo en su moral,

la incomprensión de la figura de Miranda a quien se le cerraba el paso desde su

llegada, y en quien después recayeron todas la culpas de la perdida de la

República. Sus enemigos le entregaron el mando en esa hora en que todo ya

estaba perdido, el Generalísimo asumía poderes extraordinarios para salvar a la

Patria ante la derrota inminente.

Las fuerzas realistas a la cabeza de Monteverde avanzaban

indestructibles desde Barquisimeto apoderándose de Valencia, al paso de su

ejército muchos de los que habían defendido el pabellón patriota se

pasaban sin ningún pudor al bando contrario. La lamentable pérdida de Puerto

Cabello ocasionada por un traidor dejaba claro que “Venezuela estaba herida en el Corazón.” El terrible colapso

llevaría a Miranda a conciliar con Monteverde la firma de una Capitulación el

25 de julio de 1812 en San Mateo.

La ira inflamó la sangre de los patriotas que sintieron que el

Generalísimo los había traicionado, demás esta juzgar este hecho tan lleno de

misticismo, lo cierto es que el “Precursor” de la Patria fue entregado por sus

hermanos de armas para morir en “La Carraca” adónde iban a parar los más

grandes enemigos de España. Con la firma de la Capitulación comenzaba el

gobierno del canario Domingo de Monteverde quien a priori desconoció los

acuerdos y declaró la “Ley de la Conquista”. Unos cuantos criollos, entre los cuales

estaba Simón Bolívar, pudieron escapar a las represalias de los realistas para

reorganizar sus fuerzas y reconquistar la Republica.

Los que no contaron con la suerte del exilio fueron perseguidos

y conducidos a las prisiones al poco tiempo de la rendición. En diciembre de

1812 Miguel de Zárraga y Caro aparecía en la lista de presos revolucionarios

recluidos en la Real Cárcel, de un total de 77 prisioneros solo en la ciudad de

Caracas.(Troconis de Veracoechea, E. 1983: 127)

En La

Victoria el 4 de diciembre de ese mismo año, por orden del Capitán

General Domingo de Monteverde se constituyó una Junta en la cual figuraba junto

a notables isleños los nombres del Marques Casa León, Luis Escalona, Juan

Esteban Echezuría, el doctor José Manuel Oropeza y los presbíteros Manuel

Vicente de Maya y Rojas Queipo, personas de “luces, honor y lealtad”,

cuya finalidad era “aplastar la subversión que comenzaba

a manifestarse entre distintos grupos de la población y, a más amplio nivel,

entre muchas ciudades de la provincia”, que veían con

horror la barbarie canaria. (Troconis de Veracoechea, E. 1983: 129)

A la siguiente semana, gracias a los informes de dicha Junta

fueron enviados a La Guaira 108 patriotas, blancos criollos que apoyaron la

causa de abril de 1810, entre quienes se encontraban Juan Pablo y Mariano

Ayala, José Tomás y José Ventura Santana, Francisco Talavera, Carlos Soublette,

Vicente Salías, “un Pelgrón, un Ibarra, un Blanco, un

Tovar, un Palacio, dos Rivas” (Parra - Pérez, C.

(1992:588)

Mientras tanto, Simón Bolívar que se refugiaba en Curazao junto

con otros patriotas pasaron en octubre de 1812 a Cartagena en la Nueva Granada,

ahí solicitaron la autorización del gobierno para defender la causa

emancipadora y formar filas en las tropas patriotas. En Cartagena, Bolívar

pronunció su famoso Manifiesto y ganó adeptos con los cuales logró salir

victorioso, libertar a la provincia del Magdalena y avanzar hacia Venezuela

donde fue aclamado Libertador en 1813 a su llegada a la ciudad de Mérida.

Empezaba así la Campaña Admirable, a finales de junio Simón Bolívar acompañado

de un ejército formado con venezolanos y neogradinos de gran talla avanzaron a

Trujillo y entraron el 7 de agosto triunfantes a Caracas. Por su parte, “Girardot había vencido a los españoles en Aguaobispos;

Ribas y Urdaneta en Niquitao y Los Horcones; y el propio Bolívar en la batalla

de Taguanes, ya en la Provincia de Caracas. Monteverde corrió a refugiarse en

Puerto cabello” (Mijares,

A. 1967: 246)

En el Oriente del país, Santiago Mariño había penetrado desde

Trinidad expulsando a los realistas de las provincias orientales y Margarita

con un ejército similar al de Bolívar que lo acompañaba sembrando la libertad a

su marcha. De esta forma, con la llegada del Libertador a Caracas se

restablecía la República. El 14 de octubre de 1813 el Cabildo de Caracas le

otorgó el solemne título de Libertador y lo nombró Capitán General del Ejercito

Republicano.

Bolívar aceptó ambas distinciones, al tiempo que creó la “Orden de los Libertadores” para condecorar a los

militares neogranadinos y venezolanos que libertaron a Venezuela en aquella

hora (Pérez Tenreiro, T. 1972: 15). A Santiago Mariño le impuso el título de

Libertador de Oriente y sus oficiales y tropas igualmente fueron condecorados.

De esta forma Simón Bolívar se perfilaba como jefe único del ejército patriota.

Se había logrado una libertad efímera que se desvaneció como

agua entre los dedos. El movimiento emancipador aún no contaba con el apoyo de

las masas populares, los pardos, mulatos y esclavos todavía veían en los

blancos criollos a sus explotadores de siempre. En los llanos un caudillo había

entendido aquella contradicción y sumaba gente a su ejército con la

promesa de saqueo y muerte a los blancos mantuanos. Boves, el temible

asturiano, como un huracán acababa las fuerzas patriotas, pero cual huracán

desapareció en medio de la tormenta de 1814, cuando cayó herido de muerte en la

Batalla de Úrica. Aquel caudillo que tanto había ofrecido a los pobres y

desventurados llaneros sería desplazado del amor de esta gente por el joven

José Antonio Páez, el catire que con sus lanceros daría tantas glorias a la

Patria. Sin embargo, se había perdido otra vez la República.

Después

de la derrota del ejército libertador en 1814, don

Miguel de Zárraga y Caro junto con su esposa doña Manuela Jerez Aristeguieta y

sus pequeños hijos se embarcaron en el Puerto de

La Guaira con destino a Cumaná. En la ciudad del Río Neverí los esperaba

Ramón, su hijo mayor, joven oficial veterano y de algunos servicios en campaña

a la edad de catorce años, que se reunió con su familia, por consecuencia de la

disolución de las tropas al mando del Libertador. En virtud del avance

realista decidieron viajar a la Isla de Margarita donde otras familias se

refugiaban del “puñal de los realistas”;

entre ellas, la de Carlos Soublette hijo de doña Teresa de

Jesús Jerez Aristeguieta y Blanco y en efecto sobrino

de doña Manuela. (Zárraga, C.1883)

El General español Pablo Morillo arribó a la

Isla de Margarita en 1815 con su “formidable escuadra y ejercito pacificador”,

sorprendiendo a una gran parte de la emigración de Caracas. Las mujeres y

los niños Zárraga y Soublette fueron conducidos

de nuevo a La Guaira en embarcaciones realistas. Quedaban

atrás Miguel de Zárraga y Caro, su hijo mayor Ramón Zárraga y Carlos

Soublette, los cuales junto a otros patriotas lograron evadir

las fuerzas navales enemigas y escapar

a la colonia danesa de San Thomas. (Zárraga, C. 1883)

La familia Zárraga Aristeguieta, compuesta por doña Manuela y

los niños: Miguel, Clemente, José Antonio y Manuel María y la Soublette, integrada

por doña Olalla, su joven hermano Lope y su hija Dolores muy pequeña todavía,

fueron conducidos junto con otras mujeres y niños a La Guaira en embarcaciones

oficiales con la vigilancia de jefes peninsulares. Uno de los niños Zárraga

Aristeguieta, Clemente, recordaría para siempre como el coronel de húsares de

Fernando VII, don Juan Solo, jefe principal de la guardia, los trató con lujo

de consideraciones.

Doña Manuela Aristeguieta de Zárraga había crecido en

el seno de una familia del mantuanaje más rancio de la ciudad de

los techos rojos. Sus padres, Don Miguel Jerez Aristeguieta y Doña Josefa María

Blanco y Herrera, poseían una inmensa fortuna que les permitió ofrecer a su

prole una esmerada educación. Las muchachas Aristeguieta eran conocidas entre

los caraqueños como las “Nueve Musas”, admiradas no solo por su belleza

sin igual sino por su actitud frente a la vida, mujeres que reclamaban“sus derechos a administrar sus

bienes, a amar y ser amadas, más allá

de los convencionalismos, en un contexto

social en que las mujeres iban al matrimonio más por

razones de orden económico-social que sentimentales." (Ladera, E.

1990:266)

De las nueve hermanas, Rosa María de Jesús, María Teresa de

Jesús, María Belén, Josefa María, María Antonia Petronila y María

Manuela abrazaron la causa independentista (Ladera,

E. 1990), por lo que tuvieron que ver morir a sus

hijos todavía en el amanecer de sus vidas y vivir con la angustia de la

persecución y la pobreza, pero la consecuencia para la posteridad fue el

reconocimiento como honorables esposas y madres de los gallardos héroes de la

Patria.

Una vez llegaron a Caracas escoltados por los

realistas, doña Manuela Jerez Aristeguieta y Blanco de

Zárraga se residenció en una humilde casa de bahareque de su propiedad

cercana a la quebrada de Lazarinos, donde vivía con mucha modestia en unión de

sus pequeños hijos. (Zárraga, C. 1883) Según

Sucre, L. (1941) en aquella casita doña Manuela junto a doña Josefa

Antonio de Buroz trabajaban clandestinamente en favor de la revolución.

A finales de 1815, el general Morillo “el Pacificador” nombró

Gobernador y Capitán General de Venezuela al Mariscal de Campo don Salvador de

Moxó. El nuevo Gobernador resultó ser todo una calamidad para el pueblo de

Caracas y los afectos al régimen republicano, su odio a los patriotas no tuvo

parangón. En febrero del año 1816, pasó una circular a los Gobernadores

de las Provincias para participarles que Madariaga, Roscio, Ayala y Paz

Castillo, que habían sido remitidos a España por Monteverde en 1812 se hallaban

en San Thomas, y como individuos perniciosos a la paz pública era necesario

estar previstos de su conducta.

Moxó vivía paranoico temiendo una invasión por Margarita, costa

de Cumaná o Píritu; el Gobernador de Coro la esperaba por Paraguaná; el

Comandante Militar de Puerto Cabello había visto velas enemigas por el puerto

coriano de Los Tanques; Morillo creía que el puerto atacado sería Guayana

o alguno a barlovento de Cartagena; el Gobernador de Maracaibo se preparaba a

rechazarla por la Guajira.

los primeros días de mayo de 1816 los

buques republicanos desplegaron un sangriento combate en contra del bergantín

“Intrépido” del Teniente Iglesia, y la goleta “La Rita” del Alférez Ocampo, los

que fueron abordados por los patriotas. Con esta victoria Brión obtuvo el

título de Almirante de la República. (López Contreras, E. 1971:90) El Mariscal

Moxó protestó los hechos ante el Presidente Petión, solicitando le fueran

entregadas las personas de Bolívar, Bermúdez, Aury, Marimon y Piñerez,“cabezas principales de los perversos

refugiados en Los Cayos-”

Sin embargo, la suerte estaba echada para Venezuela. El triunfo

de la Republica era inminente. En junio de 1816, Bolívar zarpó definitivamente

de Carúpano llevando a bordo 112 oficiales y 700 individuos de tropa, y

desembarcó en Ocumare de la Costa el 1° de julio del citado año. En el

acto, hizo avanzar de Ocumare sobre los Valles de Aragua a 300 hombres bajo el

mando del Teniente Coronel Carlos Soublette, su Mayor General, quien llegó

hasta La Cabrera, dispersando a medio escuadrón del “Húsares de Fernando VII”.

(Moxo, Salvador. 1971:410)

La aproximación de Morales con su vanguardia y 500 infantes de

“Hostalrich” despachado por Moxó desde Caracas, ocasionó que Soublette tomare

el camino de Las Piedras, en dirección de Ocumare. Donde le alcanzaron los

primeros elementos de Morales, con quienes sostuvo una escaramuza, continuando

su repliegue a las alturas de Los Aguacates, donde se resguardó sólidamente.

(Moxo, Salvador. 1971:411)

Estos hechos saludables para la Independencia llenaron de ira al

Capitán General de Caracas, el español Don Salvador Moxó, quien no

encontró mejor medida de terror, escarmiento y venganza contra los

patriotas que allanar y registrar las casas de doña Manuela y la

doña Josefa Antonia Tovar de Buroz, tía y suegra respectivamente del coronel

Carlos Soublette, las cuales después de una

larga procesión a pie fueron encerradas en la cárcel

pública.

Según la versión de Clemente Zárraga, que para la fecha tendría

unos 7 años de edad, sin ningún motivo fueron sorprendidas sus casas donde no

hallaron nada comprometedor, así reseña que:

"los

esbirros del General Moxó hicieron colocar entre filas de una numerosa escolta

a la modesta y cuitada señora doña Manuela de Zárraga (serían las 2 p.m. de uno

de los días de la segunda quincena del mes de julio de 1816 que se cometió este

atroz e incalificable abuso de autoridad) En semejante situación condujeron la

victima a la cárcel pública (…) la procesión infamante fue de veinte cuadras

más o menos; la afligida señora doña Manuela encontró ya a su llegada al

calabozo que le destinaban, a su noble y respetada compañera de infortunio

señora doña Josefa Antonia Tovar de Buroz."

Este cruel acto fue una de las tantas escenas terrible de

la guerra de Independencia. Era común en esos días para las blancas criollas

estos tipos de martirio. Troconis de V., E. (1990) refiere el

terrorismo con que el jefe Moxó trataba a las mujeres patriotas y las menciona

como mártires de la guerra de emancipación. (p.138) Para Rojas, A.

(1999), este hecho fue una de las más oscuras siluetas de

la guerra a muerte, las patricias vapuleadas, grupo de heroínas

venezolanas que figuraron en aquella época terrible dejando muestra de

constancia y fe inquebrantable en la lucha, de corazón, alma y cuerpo

soportaron los más trágicos sufrimientos. El mismo Moxó

tenía igualmente destinadas a recibir

azotes en las calles de Caracas a dos

matronas célebres:

"doña

Josefa Antonia Tovar de Buroz y doña

Manuela Aresteiguieta (sic) de Zárraga. Era una

madre de aquellos paladines de la revolución Lorenzo Venancio y Pedro

Buroz, víctimas ilustres de la guerra a muerte;

era la otra, madre

de los Generales Zárraga, uno de los

cuales había comenzado su carrera desde 1814. A los esfuerzos de un noble

español, entroncado con esta última familia,

don Francisco Heredia, Oídor de la Audiencia y factor, por lo

tanto, del gobierno español, debióse el que no fueran azotadas aquellas nobles

señoras, a las cuales encerró Moxó en una de las bóvedas de La Guaira, para

enseguida expatriadas." (p.163)

La defensa del Regente Heredia fue fundamental para el

buen destino de estas dos mujeres y sus familias. De acuerdo con Andrés Bello,

Francisco Heredia era un funcionario realista liberal que estaba convencido de

los planteamientos expuestos en la Constitución de 1813 redactada por la Cortes

de Cádiz, eso explica su actitud frente a la barbarie, a “la furia de una soldadesca brutal que hollaba

escandalosamente las leyes y pactos” , y su inquietud “por infundir á los americanos las

esperanzas que él sin duda tenía, de que la nueva constitución española pusiese

fin á un estado de cosas tan horroroso.” (Citado por Piñeyro, E.

1971: 521)

Como corolario de estas circunstancias la familia Zárraga Jerez

Aristeguieta emigraba otra vez, ahora para el extranjero, hacia la Isla

de San Thomas, tenía para aquella fecha el

pequeño Clemente entre los siete u ocho

años de edad. Según el panorama que nos muestra un oficial

del primer Regimiento de lanceros venezolanos en la Legión Británica de Bolívar,

la Isla de San Thomas pertenecía a un grupo de Islas denominadas colectivamente

la “Virgen Gorda”, gracias a la posición neutral que mantuvieron los daneses

con respecto a los movimientos de emancipación del Imperio español, numerosas

familias criollas que habían huido de Caracas y otros lugares del continente

ante la llegada del general realista Pablo Morillo, jefe de la expedición

que zarpo de Cádiz en 1815, buscaron amparo bajo aquel pabellón. (Vawel, R.

1973: 1)

Empero, la situación de San Thomas no era nada halagüeña ya que

dependía de Puerto Rico en cuanto a la provisión de alimentos en tiempos

de sequía y hambre. Según Vawel, R. (1973:2) el gobierno español podía “oponerse a la exportación de géneros indispensables (…)

prohibiendo toda clase de comercio entre Santo Tomás y el continente de la

América meridional (…) de sospechar que las islas danesas favoreciesen o

apoyasen a los revolucionarios.”

En dicha Isla, doña Manuela y los niños se encontrarían de nuevo

con el padre don Miguel de Zárraga y Caro. Era todavía 1816, y su hijo Miguel,

el segundo de la prole, quien trabajaba como zapatero y talabartero en San

Thomas para ayudar a mantener a su familia, había cumplido 14 años. Edad

propicia para presentarse al Ejercito y por eso regresa a Venezuela para sentar

plaza como soldado raso a las órdenes del general Santiago Mariño, a quien

acompañó hasta 1818 cuando fue herido de gravedad en el asalto y toma de

Cariaco, por lo que fue trasladado a Guayana para su recuperación. (Scarpetta,

M. L. y Vergara, S. 1978: 720) Irónicamente, entraba un Zárraga al

ejercito mientras que, Ramón moría en el campo de batalla en el paso del río El

Sombrero, el 16 de febrero de 1818.

En uno de esos días durante el destierro, el Rey Fernando

VII promulgó un indulto a favor de

los patriotas errantes en las Antillas, don

Miguel de Zárraga y Caro fue llamado por su primo y amigo el Doctor

Francisco Javier Caro, Ministro de Estado en el ramo de las Indias para

ofrecerle un distinguido puesto en el renglón de Hacienda en Cuba, oferta que

rechazó el noble patriota que se encontraba refugiado en la isla de San

Thomas esperando más bien marchar a Guayana

a reunirse con sus compañeros insurgentes

para contribuir a la realización de la

independencia de América. (Zárraga, C. 1883. p. 318)

Allá en Guayana lo esperaba su hijo Miguel que se restablecía de

una herida de guerra, quien una vez sano se incorpora a la Campaña de Apure

dirigida por Simón Bolívar, y en 1819 en la Campaña de Nueva Granada. A Miguel

Zárraga Aristeguieta su comportamiento en batalla le hizo merecedor del grado

de oficial de la segunda compañía del batallón Granaderos de la Guardia, grado

con el que regresó a Venezuela en 1820, para después ser condecorado como unos

de los vencedores de la batalla de Carabobo, el 24 de junio de 1821.

(Scarpetta, M. L. y Vergara, S. 1978: 720)

Cinco largos años duraría el exilio. En medio de la angustia por

la espera llegarían las noticias de la muerte de Ramón y de la herida de Miguel

en 1818, de la reunión del Congreso en Angostura en 1819 que a proposición del

Libertador decretarían la creación de Colombia. El triunfo de Carabobo abrió

las puertas de la bella Caracas, ahora vestida de escombros y luto, a todos los

patriotas expulsados por fuerza de la guerra.

En 1821 retornaba a su hogar la familia Zárraga Jerez

Aristeguieta. En esa fecha don Miguel de Zárraga y Caro sería postulado como

representante para el Congreso de Cúcuta que redactó la

Constitución de la República de Colombia. (Blanco, J. y

Azpurua. R. 1978. Doc.1793. p. 587) Un año más tarde

el joven Clemente, el tercero de los hijos, abrazaría la causa

republicana tomando parte del sitio y asalto de Puerto

Cabello. Ese mismo año moriría el padre, con el grado de

General, después de haber sido

nombrado por el Libertador, Presidente

de la República, Ministro Ordenador y

Contador de la Tesorería General de Venezuela y de haber entregado su

vida a la causa republicana. (Zárraga, C. 1883. p. 313).

En

enero de 1822, el joven Clemente Zárraga con

apenas 14 años de edad sentó plaza como aspirante del ejército patriota,

bajo las órdenes del General José Antonio Páez

estuvo presente en todos los sitios de Puerto

Cabello, formando parte de la segunda

compañía del batallón “Granaderos de la Guardia" cuyo capitán

era su hermano Miguel Zárraga. (Dávila, V. 1926 p.413)

La abrumadora victoria del ejército patriota en la Batalla de

Carabobo sellaba la

independencia de Venezuela. No obstante, restos de resistencia

permanecían en el Castillo de Puerto

Cabello y en Maracaibo. La Patria crecía en la cabeza del

Libertador, Venezuela era sólo un eslabón de la

cadena americana, ahora la libertad provocaba el parto

de la unión Gran Colombiana las otrora Capitanía y

Virreinato daban luz a la República de

Colombia. En esta hora, Bolívar designó a Páez para encargarse

del mando militar de las provincias de Caracas, Carabobo, Barquisimeto, Barinas

y Apure cuando el Libertador siguiera su marcha a la Nueva Granada en 1821.

El Congreso General de Colombia sancionó la

Constitución de la República en la Villa del Rosario de Cúcuta el 30 de agosto

de 1821 después de tres meses de arduo trabajo (Blanco, J. F. y Azpúrua, R.

1978. T. VII. Doc. 1795. P. 590). Para guiar los rumbos de la nueva

Republica, Simón Bolívar fue designado Presidente, mientras que

Santander vicepresidente a fines de

septiembre por tan importante órgano legislativo.

(Blanco, J. F. y Azpúrua, R. 1978. T. VIII. Doc. 1901.p.122) Colombia la grande

se organizó en siete departamentos, a saber: Venezuela,

Zulia, Cundinamarca, Boyacá, Orinoco, Cauca y Magdalena, fijando como

capital de la República la ciudad de Bogotá, de acuerdo a Ley sancionada

el 8 de Octubre por el Congreso (Blanco, J. F. y Azpúrua, R.

1978. T. VIII. Doc. l907.p.134)

Los vestigios de resistencia

realista todavía acantonadas en Puerto Cabello, sintieron el

estruendo del fuego enemigo en abril de 1822 cuando el General Páez inició el

sitio; acción que fue suspendida por unos días “a causa de las fiebres que

diezmaban las tropas." (Michelena, T. 1973:41)

La superioridad marítima de los españoles les permitió mantenerse en el país

hasta 1823, ya que por medio del Lago de Maracaibo y de Puerto Cabello todavía

podían penetrar en el territorio independiente y amenazar la seguridad de

Colombia. (Lecuna citado por Michelena, T. 1973)

Los españoles acaudillados por el

jefe realista La Torre, quienes habían logrado huir de Puerto Cabello,

menguaban el triunfo patriota con la reconquista de las plazas de Coro y

Maracaibo. Los esfuerzos republicanos parecían estériles, empero, en los

albores del año 23, el General Mariano Montilla

movilizó a una parte del ejército declarando el bloqueo a Maracaibo y a la zona

costera comprendida desde el Cabo de San Román hasta Chivacoa. Mientras que

en el mar la escuadra colombiana, comandada por el

General José Padilla, le cerraba el paso a los realistas. El desenlace

final tuvo lugar el 24 de julio de 1823 con la tremenda jornada de la Batalla

Naval de Lago de Maracaibo que puso fin a la dominación española, solo faltaba

barrer los restos de oposición en Puerto

Cabello. (Roméro-Luengo, A. 1988).

Romero-Luengo, A. (1988), señala que “la libertad de Maracaibo dio nuevo impulso

a Páez para concentrar sus fuerzas” (p.252). El 10 de

noviembre amanecía llena de gloria Colombia, cuando Páez

ocupó la plaza de Puerto Cabello obteniendo así el exterminio enemigo en

Venezuela y la consolidación de la

independencia colombiana, después de tormentosos días de sitio, combate y

envestida de los realistas que intentaban recuperarse con la ayuda que

recibían de Cuba y Puerto Rico.

Páez, en su Autobiografía dice que tuvo que

ausentarse por un día de Puerto Cabello para ir a Valencia a buscar bastimentos

de boca. Según el relato de Boussingault, J.B.(1977), en el sitio

de Puerto Cabello de 1823 reinaba la miseria tanto en las tropas realistas como

en las patriotas, salvo que las últimas estaban abastecidas

de armas. El viajero europeo describe con detalle el estado

de la brigada irlandesa basándose en una revista que tuvo oportunidad de

observar.

"¡Qué

de andrajosos! Hombres bien formados, casi

desnudos, sin camisa ni chaquetas,

con los pantalones hechos jirones y con

sus chacós recortados en viejos sombreros de paja; pero

las armas estaban en buen estado y después de todo, la salud no dejaba

que desear. Eran soldados robustos porque gozaban de buena

alimentación compuesta decarne, queso, azúcar, plátanos y

maíz." (p.20)

Los hermanos Miguel y Clemente Zárraga se encontraban en la

plaza de Puerto Cabello la noche del 7 de noviembre de 1823,

en aquel momento que el General Páez dirigió el asalto

siguiendo la estrategia de atravesar

la ensenada del manglar aprovechando la

oscuridad de la noche, poco a poco, de uno en uno, todo un cuerpo de tropas y

de esta forma penetrar en la plaza por el lugar más

imprevisto, mientras el resto del batallón

rompía el fuego frontalmente aparentando la

envestida. La sorpresa causó estrago en

las fuerzas afectas al Rey, no

teniendo otra salida que la capitulación.

(Autobiografía del General José Antonio Páez. T. I.

p.213).

Según el testimonio del General Valerio Barriga oficial

del batallón “Granaderos de la

Guardia", sobre los saqueos que se produjeron con autorización

oficial una vez fue ocupada dicha ciudad, por lo cual se declaraba a los que

tomasen la plaza, dueños de lo que hubiese en ella. Miguel y

Clemente Zárraga, estaban entre quienes no

tomaron partido de esa resolución, más bien “estaban conmigo, — según

narración del testigo en cuestión — tratamos de disminuir en cuanto nos

fue posible los excesos que en tan

tristes circunstancias suelen tener lugar."

(Dávila, V. 1926. p. 414)

Las consecuencias de estas acciones en Valencia también

sorprendieron a Boussingault, J.B, (1977) en su tránsito por la ciudad. En la

casa donde se hospedó propiedad de una señora anciana de finos modales,

la dama excusaba su miseria diciendo: “Caballeros, esta es mi casa,

nada puedo ofrecerles; ni siquiera una silla o un pedazo de pan, los

patriotas me han dejado totalmente arruinada." (p.22)

En definitiva, se había logrado la independencia de Venezuela,

hoja llena de gloria, dolor y vergüenza para el pueblo venezolano.

Mientras las circunstancias políticas obligaban consolidar la

República de Colombia, Venezuela todavía seguía "herida en el

corazón".

La situación se tornaba difícil para la naciente

República, en Venezuela desde 1821 fecha

en que fue sancionada la Constitución en la Villa del Rosario de

Cúcuta comenzó a generarse bandos opositores al sistema central que había

adoptado la República de Colombia, hecho que alcanzó su

efervescencia máxima cuando Francisco de Paula

Santander en ausencia del Libertador asumió su Presidencia. Simón Bolívar

continuó la lucha contra el poder español en Quito y Perú sin mirar atrás donde

sus compatriotas mas facciosos que nunca levantaban sus voces separatistas.

Romero-Luengo, A. (1988) enumera varios errores que complicaron la situación de

crisis política y administrativa de la joven Colombia.

"La

decisión de trasladar la capital a

Bogotá, de dividir la República en siete Departamentos,

de eliminar las Vicepresidencias que la ley fundamental

contemplaba, para nombrar en su lugar

Intendentes como órganos inmediatos del gobierno central, a quienes

quedaban subordinados los Gobernadores de provincias,

en tanto que a éstos lo estaban los jefes políticos

de cantones, mientras que en lo militar, cada

Departamento era mandado por un Comandante,

fue causa de serios inconvenientes en lo administrativo y en

lo político." (p.291)

En virtud de la situación de guerra que aún se vivía en

Venezuela, el Congreso colombiano consideró necesario nombrar un Jefe Superior

con autoridad militar y civil en los recién conformados departamentos de

Orinoco, Zulia y Venezuela, cargo para el que fue seleccionado al General

Carlos Soublette. Esta decisión no tardó en

generar situaciones embarazosas, ya que no

desaparecía la autoridad de los Intendentes y

Comandantes designados por fuerza de la Carta Magna; por esta

causa ocurrieron muchas divergencias entre Páez y Soublette a propósito del

sitio de Puerto Cabello. En abril de 1822, el General Páez puso sitio a

Puerto Cabello, no obstante retiró sus tropas a Valencia y

sus cercanías, ya que las condiciones de salud se lo

imponían, sus soldados quedaron reducidos a

la mitad debido a las fiebres y “calenturas”, Blanco, J. y Azpurua.

R. (1978) comentan que:

"Ingrata

impresión causó a Soublette la noticia que

Páez le dio en oficio de 18 de julio de haber suspendido

el sitio de Puerto Cabello en la ocasión de venir

Morales sobre esta plaza con refuerzos que podía abrir operaciones sobre

Valencia para intentar invadir el centro de

Venezuela; y así lo hizo el Jefe realista cuando vió que el campo

estaba franco por la suspensión del sitio y el retiro á

Valencia de las tropas republicanas " (T.VIII Doc.2094.p.509)

Las diferencias en

este caso originaron el

distanciamiento entre ambos generales que

sentían la supremacía e independencia cada uno de

su autoridad. Según Blanco, J. y Azpurua. R. (1978), la

designación de un Jefe sobre Páez fue un verdadero error porque era por

demás conocido que el “Centauro del llano" sólo obedecía al mando directo

del Libertador. Estas contradicciones no carcomieron en lo inmediato la

estabilidad de la República, otra sería la plaga

que infestaría la felicidad alcanzada, en Caracas enardecían los sentimientos

de discordia en contra del sistema central, muy a pesar de las celebraciones

del 1 y el 2 de enero de 1822 a favor de la Constitución, la Municipalidad

juraba cumplir sus dictámenes como quedó sentado en el acta del 3 de

enero, pero al tiempo la dialéctica de sus intereses de clases era

contraria a la Magna Carta.

Las críticas no tenían base

sólida, algunos argumentaban que Venezuela no tuvo una buena

representación en la Constituyente de Cúcuta, otros condenaban la forma

veloz como se realizaron las elecciones; lo cierto del asunto, tal como

lo señala el sacerdote José Félix Blanco, es que a pesar de la

situación de guerra y de la

permanencia de españoles y realistas en territorio liberado, la Provincia

de Caracas tuvo una representación apta y a la altura de la enorme

demanda. En definitiva siete fueron los Diputados

escogidos, cinco de los cuales eran caraqueños de nacimiento, entre

ellos, Pedro Gual, José Prudencio Lanz, Francisco

Conde, Cerbelión Urbina y José Felix Blanco; los dos

restantes vecinos casados en dicha ciudad son Diego Bautista Urbaneja y Miguel

de Zarraga y Caro.

Lejos se encontraba Bolívar

de aplaudir esta conducta, el Libertador ocupado con el

ejército en la Campaña del Sur manifestó en muchas

oportunidades su negativa a modificar la Constitución por lo menos en los

primeros diez años. La prensa había

crecido, varios periódicos, circulaban por todo el

país, algunos en defensa de la Constitución colombiana, otros

en su contra. En una carta que Urdaneta dirigió a Santander,

expresaba que:

“El Venezolano nos ha

dejado aquí muy calientes porque ya eso es chocar a las

claras, y sin razón que es lo que

incomoda. El tal Carabaño podía haberse

quedado en España. Yo no sé si la opinión del Venezolano será la de

Venezuela. Supongo que será cuando más la

de algunos caraqueños, porque a ser de todos era preciso ya

contenerlos." (Romero Luengo, A.1983.p.303).

Ocurría entonces que aquellos emigrados en el pasado

amigos del Rey querían en el presente

organizar la República a su imagen y semejanza. La prensa era

un foco de rebelión, sus editores y

redactores, aprovechaban la tribuna para fomentar

la intriga, la discordia y la insatisfacción. Gente

como Carabaño, Tomas Lander, Antonio Leocadio Guzmán, Martín Tovar,

Francisco Ribas, cuya participación en la gesta emancipadora había sido

tímida o nula, ahora, pretendían dibujar una República que

los favoreciera y sin más deshacerse del ideal

bolivariano. Vallenilla L, L. (1983), los llama “godos"

los realistas, militares y civiles, y

sus descendientes inmediatos, quienes unidos a los patriotas

adversarios del Libertador y contrarios a la unión colombiana, constituyeron

aquel partido poderoso que desde 1822 se apoderó de la

prensa y de los Ayuntamientos, convirtiéndolos, como en el antiguo

régimen, en interpretes y defensores de sus intereses y de sus pasiones,

comenzando por protestar contra la Constitución del Rosario de

Cúcuta. (p.21)

Aquellos era días difíciles no solos por la

turbulencia política, sino por los aires de pobreza que se respiraban en

Caracas, abatida por la tierra y la sangre derramada, muchas de las familias

vivían la nostalgia y la tristeza por los seres queridos: esposos, hijos,

familiares y amigos fueron arrancados de sus hogares que ahora mutilados se

recuperaban a duras penas. De acuerdo con Quintero, I. (2003)“Nada era como antes. La ciudad se había convertido en un horror (…)

mujeres solas, sin protección, sin nadie que velase por ellas: la guerra se

había encargado de eliminar a sus maridos y a sus hijos varones.”(p. 57) No eran pocas

las mujeres mantuanas de exquisita educación que pasaban hambre en aquella

Caracas republicana.

La familia Zárraga Jerez Aristeguieta fue bamboleada

por la vorágine de la guerra, mientras Miguel y Clemente Zárraga se llenaban de

gloria, su madre Doña Manuela Aristeguieta de Zárraga ya

viuda, vivía en 1825 muy pobre en Caracas según lo expresaba ella misma en carta

que le escribiera al Libertador en fecha 25 de mayo de 1826. En la carta Doña

Manuela decía a Bolívar que le había escrito varias veces sin conseguir

respuesta, y que aprovechaba la intermediación de su

sobrino político, Diego Bautista Urbaneja, para lograr la atención del

Libertador, al cual tutea y trata de “Simón afectísimo primo”. Doña Manuela

reiteraba sus necesidades, al reclamar que:

"aunque no se han

declarado viudedades, hay viudas de menos méritos y sacrificios

que yo y el desgraciado Zárraga, como tu

eres testigo, y están con pensiones desde que entró nuestra República, y

por más que he representado y suplicado al Gobierno, no se me

ha consedido (sic) nada, pero reconozco que esto me ha sucedido

nada más por no estar tu en él sino en las campañas, y así espero no te sea

indiferente, mi triste situación, que deseándote la mejor

salud y que sigan tus felicidades para conservar a Colombia. "(Aristeguieta

de Zárraga, M. 1826.p.375)

En verdad la situación era triste para la menor de las

“Nueve Musas”, que vivió la persecución y el exilio en carne propia, privada de

tantas cosas, la República le entregaba el grado de General a su esposo

que poco lo disfrutaría, y los haberes militares de su hijo mayor, cuatro meses

de sueldo, que el gobierno de Bogota le cancelaría el 15 de octubre de 1822, y

que la necesidad la obligó a cobrar. Sin embargo, en sus palabras todavía

permanece un firme patriotismo, así le desea a su primo Libertador“la mejor salud y que sigan tus felicidades para conservar a Colombia”.

Estas eran las circunstancias por las que pasaban

muchas mujeres desde la constitución de la Republica de Colombia, circunstancia

conocida por su hijo, el capitán del Batallón Granaderos, Miguel

Zárraga, que había pedido en julio de 1822 se le descontara de su sueldo 25

pesos para que mensualmente la Tesorería Nacional se lo pagara a su madre

Doña Manuela Aristeguieta de Zárraga. (Archivo del General Carlos Soublette.

Copiadores de oficios. 1822. N.267. Doc.217.fol 77 Vto.)

El sueño bolivariano de integración representado en la

República de Colombia se convirtió en un verdadero abanico de tormentas.

La Constituyente de 1821 estaba integrada por facciones

cuyos ideales eran opuestos; los seguidores de Simón Bolívar defendían el

centralismo, los bogotanos santanderistas y los caraqueños, aunque

con diferente matiz, la federación. Con muchos tropiezos se prestó juramento a

la Constitución de 1821. En Venezuela, entre los años 1824 - 1828, se llevaron

a cabo diferentes manifestaciones en protesta de la unión Gran Colombiana y

abiertamente separatistas en los cuatro puntos cardinales del

país que desembocarían en la Convención de Ocaña y en la

inevitable desintegración de Colombia.

Durante este tiempo, Clemente Zárraga, permaneció en

las filas del ejército colombiano prestando servicio en Quito como jefe del

batallón Carabobo de la Guardia del Libertador. En esas

comarcas la atmósfera era igualmente de rebelión

contra la integración colombiana, Clemente Zárraga,

fiel al mando del Libertador, desenvainó la espada en varias de las campañas

realizadas para enfrentar los movimientos de subversión en el

Sur de Colombia, es decir, que por

todos los flancos no era más que un rompecabezas donde las partes

encajaban por las fuerzas de las

circunstancias y en cualquier momento se despedazaría. A

propósito de sus acciones, en este período,

el poeta Cecilio Acosta narra majestuosamente que:

"salvó al partido

boliviano de la infidencia de un jefe traidor se unió a las huestes que

debían obrar contra La Mar, hizo parte del estado mayor de Bolívar,

tuvo mando en los cuerpos que hacían su guardia de honor, y mereció

del grande hombre, cuyo culto conservó siempre y al que fue leal

hasta el martirio, consideraciones, estimo, agasajos y casi

paternal cariño" (Acosta, C. (1961:123)

Según su Hoja de servicio, después del sitio de Puerto

Cabello fue meritoriamente ascendido al

grado de Subteniente de Artillería en 1824, con el cual pasó a Cartagena

a disposición del general Judas Tadeo Piñango a quien contribuyo a

rescatar en Valencia. En Nueva Granada, prestó servicio

con los generales Carlos Soublette y Mariano Montilla,

destacándose como edecán del segundo. Al tiempo

que se incorporó al ejército auxiliar que se estaba

organizando en Bogotá para la campaña del Perú. (Diccionario de Multimedia de

Historia de Venezuela la Fundación Polar. Personajes.)

En cuanto a los grados

militares en 1827 fue teniente y en 1828 Capitán graduado. El

21 de junio de 1829 fue ascendido a Capitán efectivo, después de haber

perseguido al Mariscal José de La Mar y Cortazar acusado de traición, quien se

embarcó el 9 de junio de 1829 en la Goleta Mercedes con rumbo

a Costa Rica, después de haber sido designado presidente

del Perú por nombramiento que le confiriera el

Congreso limeño en 1827, luego que el

Libertador rechazara la presidencia vitalicia. Un año más tarde el 1 de

diciembre de 1830 Zárraga fue primer comandante, prestando servicio activo hasta

1831. Dávila,V. (1926).

Sus hazañas en la guerra

de independencia le merecieron la “Orden de los

Libertadores" y las medallas de Puerto Cabello y la de “Honor del Libertador", creada por Simón

Bolívar en el Perú el año de 1825. Señala Pérez Tenreiro, T. (1974) que

la Medalla del Perú con el busto del Libertador fue el“más ambicionado y popular de los premios militares concedidos en nuestra

guerra de Independencia, por lo menos en Venezuela (…) los retratos (…) de

Jefes de aquella época, la lucen pendiente al cuello de una larga y ancha

cinta". (p. 710)

Para comprender la dialéctica

de la guerra de emancipación consideramos importante la

revisión de las hojas de vida, biografías, intimidades,

es decir, los detalles de la cotidianidad, de los soldados y

oficiales tanto patriotas como realistas; es

urgente, una relectura de este vital suceso que dio la

condición de Nación libre y soberana a Venezuela. Cabe decir, en el caso de la

familia Zárraga Jerez Aristeguieta que la guerra

trascendió sus intereses políticos y económicos, su participación

va más allá, es un compromiso ineludible con la Patria que los vio nacer, todos

desde padre, madre, hijos, se entregaron a la gesta con responsabilidad y

no como un sacrificio. Desde su estatus de

blancos criollos descienden para dedicarse a cualquier oficio manual con tal de

sostener la causa republicana, aquellas personas acostumbrada a

comodidades y placeres construyeron sus destinos al paso que

aceleraban el parto de la República.

ALGUNAS FUENTES

CONSULTADAS:

1. Acosta, C. Un asusto

de grave interés y justicia nacional. (1878) en Presidencia de la

República.(1961) Cecilio Acosta. Pensamiento

Político Venezolano del Siglo XIX. Textos para su estudio. Nº 9. Caracas, Ediciones

Conmemorativas del Sesquicentenario de la Independencia.

2. Aristeguieta de

Zárraga, M. (Carta al Exmo. Señor Presidente de Colombia. Caracas, 25 de Mayo

de 1826 en Boletín de la Academia Nacional

de la de Historia. N° 62. (1933) . Caracas, Tipografía Americana. p. 375.

3. Autobiografía del General José Antonio Páez. (1973). Caracas,

Academia Nacional de la Historia.

4. Bello, A. (1981) Obras Completas. Temas de Historia y Geografía. Tomo XXIII. Caracas,

Casa de Bello.

5. Blanco, J. F. y

Azpurua, R. (1978) Documentos para la Historia de

la vida pública del Libertador. Tomos VI, VII y VIII. Caracas,

Ediciones de la Presidencia de la República. (Primera Edición 1876)

6. Boussingalt, J. B.

(1974) Memorias. Caracas, Ediciones Centauro.

7. Burgo, N.

(Comp) (1992) Archivo

del General Carlos Soublette. Tomo II. Caracas,

Academia Nacional de la Historia.

8. Dávila, V. (1926). Diccionario Biográfico de Ilustres Próceres de la Independencia

Americana. Tomo II. Caracas, Tip. Americana.

9. Memoria Militar sobre los acontecimientos de la Isla de Margarita una de

las Provincias de Venezuela que el Capitán General de ellas y Presidente de su

Real Audiencia Mariscal de Campo Don Salvador de Moxó presentó al Exmo. Sr.

Secretario de Estado y del Despacho Universal de la Guerra. En Instituto de

Antropología e Historia. Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad

Central de Venezuela.(1971) Anuario. Tomos IV-V-VI, años

1967-68-69. Volumen I. Caracas, Imprenta Universitaria.

10. Ladera de Diez, E. (1990) Contribución al Estudio de la “Aristocracia Territorial en

Venezuela”. La Familia Xérez de Aristeguieta Siglo XVIII. Caracas, Academia

nacional de la Historia.

11. López Contreras, E.

(1971) Bolívar conductor de tropas. Caracas, Ministerio

de la Defenasa.

12. Mijares, A. (1967) El Libertador. Caracas, Comandancia de las Fuerzas Aéreas de

Venezuela.

13. Parra-Pérez, C.

(1992) Historia de la Primera República. Caracas, Biblioteca

Ayacucho.

14. Pérez Tenreiro,

T. (1972) Condecoraciones Venezolanas. Caracas, Mote Ávila

Editores.

15. Pérez Tenreiro, T.

(1974) “Las Medallas de Ayacucho” en Boletín de la Academia Nacional de la Historia. N° 228. Octubre –

Diciembre de 1974. Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia.

16. Parra-Pérez, C. (1992) Historia de la Primera República. Caracas, Biblioteca

Ayacucho.

17. Pérez Tenreiro, T.

(1972) Condecoraciones Venezolanas. Caracas, Mote Ávila

Editores.

18. Pérez Tenreiro, T.

(1974) “Las Medallas de Ayacucho” en Boletín de la Academia Nacional de la Historia. N° 228. Octubre –

Diciembre de 1974. Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia.

19. Polanco

Alcantara, T. (1996). Francisco de Miranda. ¿Don Juan

o Don Quijote?. Caracas, Ediciones Gedisa.

20. Quintero, I. (2005) El Último Marqués. Francisco Rodríguez del Toro. 1761 – 1851. Caracas, Fundación

Bigott.

21. Quintero, I.

(2003) La criolla principal. Maria Antonia Bolívar,

hermana del Libertador. Caracas, Fundación Bigott.

22. Troconis de

Veracochea, E. (1983) Historia de las Cárceles en

Venezuela (1600 – 1890). Col. Estudios, Monografías y Ensayos N° 28. Caracas,

Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia.

23. Reflexiones histórico-críticas sobre la Insurrección de Caracas. El

historiador debe presentar los hechos tales como son y deducir las

conseqüencias justas sin respetos humanos. En Instituto de

Antropología e Historia. Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad

Central de Venezuela.(1971) Anuario. Tomos IV-V-VI, años

1967-68-69. Volumen I. Caracas, Imprenta Universitaria.

24. Scarpetta, M.L.

y Vergara, S. 1(978) Diccionario Biográfico de los

campeones de la Libertad de Nueva Granada, Venezuela, Ecuador i Perú, que

comprende sus servicios, hazañas i virtudes.Barcelona – España, Imprenta Grafesa.

25. Vawel, R. (1973) Campañas y Cruceros. Col. Fuentes para la Historia

Republicana de Venezuela N° 9. Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de

la Historia.

26. Zárraga, C. Las

Aristeguieta. En Boletín de la Academia Nacional

de la Historia. (1950) Nº 131. Caracas,

Tipografía Americana. p. p. 313-318